Juiz de Direito publica artigo sobre Direitos Animais

A visão jurídica que teremos sobre animais no futuro.

2 pessoas agradeceram por este conteúdo.

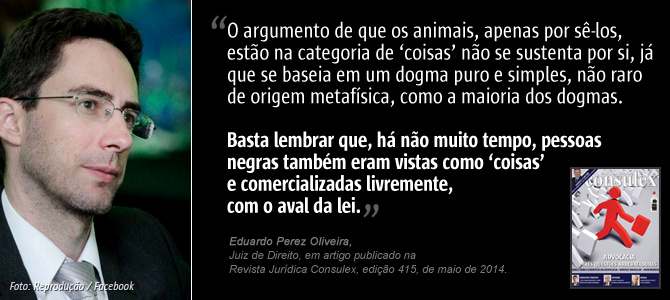

O Juiz de Direito Eduardo Perez Oliveira teve um artigo muito relevante publicado na edição 455 (maio de 2014) da Revista Jurídica Consulex. O magistrado atua no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e tem uma visão ampla do termo “direito”. Ele levanta a questão sobre Direitos Animais de forma embasada e sóbria, citando contextos históricos.

UNS BEAGLES E UMBIGOS

(RE)PENSANDO O VALOR DA DIGNIDADE DA VIDA

Eduardo Perez Oliveira

“Attenção. Vende-se para o mato uma preta da costa de idade de

quarenta e tantos annos, muito sadia e bastante robusta, sabe bem lavar

e cozinhar o diário de uma casa, vende-se em conta por haver precisão,

no beco Iargo, nº 2, na mesma casa vende-se uma tartaruga verdadeira.”

Gilberto Freyre – O escravo nos anúncios de jornais brasileiros do século XIX

Não passou despercebido pelo leitor o caso da invasão ao Instituto Royal, em São Roque (SP), por ativistas dos direitos dos animais, com o objetivo de libertar alguns animais que se encontravam sofrendo supostos maus-tratos em ditos testes de fármacos, em especial cães da raça beagle.

Após o evento surgiram dois grupos principais se digladiando: o dos que entendem que os animais não podem ser utilizados como cobaias, notadamente em tratamentos degradantes, e outro, dos que consideram que os animais não devem ser antropoformizados e podem ser utilizados para fins de pesquisa científica, na intenção de melhorar a qualidade de vida humana.

No âmbito do ordenamento jurídico pátrio, ainda vigora o entendimento de que os animais são vistos como “coisas”, ainda que com tratamento diferenciado em razão de sua natureza. Tanto o é, que, por exemplo, podem ser penhorados (art. 1.444, CC), e o adquirente pode alegar algum vício redibitório contra o alienante (art. 445, § 2°, CC), assim como, em caso de usufruto, as crias pertencem ao usufrutuário (art. 1.397, CC).

São “coisas”, portanto, porque o sistema vigente se nega a reconhecê-los como sujeitos de direitos, e o Judiciário assim também tem interpretado as normas em vigor, não só no Brasil, mas em outros locais do mundo.

Trata-se de uma visão antropocentrista em seu aspecto mais negativo, que toma como parâmetro o interesse humano acima de qualquer outra forma de vida, mesmo quando os interesses em jogo estão em patamares diversos. Assim, no caso do direito de usar animais em testes de cosméticos, contrapõem-se, de um lado, a vaidade humana, e, de outro, a dignidade e qualidade de vida dos animais, não raro submetidos a situações que, se em seu lugar estivessem humanos, seriam reputadas como tortura.

A evidência dessa ideia é clara, pois, embora o homem (Homo sapiens) esteja incluído no Reino Animalia, usa-se habitualmente a expressão “animal” para todo ser do mesmo Reino, à exceção do próprio ser humano. É o que o Psicólogo britânico Richard Ryder, em 1970, cunhou como especismo, ou seja, a atribuição de valores diversos de acordo com o interesse da espécie. Significa dizer que o simples fato do indivíduo pertencer à espécie humana garante ao homem maior importância do que a qualquer outra forma de vida.

De fato, a legislação brasileira considera o animal como bem passível de ser apropriado e utilizado, embora o seu tratamento, ou ainda, seu “manejo”, possua restrições legais.

É o caso da Lei n° 9.605/98, que, ainda que contenha penas brandas e, na prática, seja de rara aplicação, prevê a vedação a práticas abusivas, maus-tratos ou mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, valendo o mesmo para aquele que realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos (art. 32).

Essa timidez legislativa é fruto da ideia ainda antropocêntrica de que mesmo a proteção aos animais e ao meio ambiente como um todo deve ser feita exclusivamente visando ao interesse humano, que mesmo em seus aspectos menos relevantes deve prevalecer sobre o aspecto mais relevante de qualquer outra forma de vida.

É uma visão bem diferente da de outros países, como a Áustria, que possui um estatuto jurídico para os animais, e que no § 285a de seu Código Civil prevê, expressamente, que os animais não são “coisas”, e que a eles se aplica a legislação sobre objetos apenas subsidiariamente. O BGB, Código Civil alemão, possui disposição idêntica (§ 90), inclusive com o dever daquele que fere o animal de arcar com as despesas de tratamento (§ 251). Semelhante situação se vê na Suíça.

Na mesma linha, a UNESCO, em 15 de outubro de 1978, publicou a curta, mas intensa, Declaração Universal dos Direitos dos Animais, prevendo que os animais também teriam interesses a serem protegidos.

Por evidente, a configuração sociojurídica atual, no Brasil, torna impossível falar em reconhecer os animais como seres dotados de personalidade, tal qual ocorre com as pessoas naturais, por inúmeras razões que merecem dissertação à parte.

Assim, a tônica para se pensar a dignidade de outras formas de vida não deve cair nessa discussão, mas sim na afirmação feita por Jeremy Bentham, de que “[…] não importa se os animais são incapazes ou não de pensar. O que importa é que são capazes de sofrer”.

Se ao questionar se o animal sente dor, medo, se possui rudimentos de consciência quanto à interação com outras formas de vida, a resposta for positiva, eticamente, como justificar tratamento cruel ou degradante aos animais, ainda que sob qualquer pretexto? Ou mesmo, como justificar quais animais devem ser escolhidos para abate e quais são escolhidos para companhia, condenando sociedades que fazem escolhas distintas?

O argumento de que os animais, apenas por sê-los, estão na categoria de “coisas” não se sustenta por si, já que se baseia em um dogma puro e simples, não raro de origem metafísica, como a maioria dos dogmas. Basta lembrar que, há não muito tempo atrás, pessoas negras também eram vistas como “coisas” e comercializadas livremente, com o aval da lei¹.

Também as mulheres demoraram a ter direitos reconhecidos, e existem lugares do mundo onde, ainda hoje, são vendidas em tenra idade por seus pais ou tutores, sob conivência do Estado, e os crimes sexuais de que são vítimas são tratados com menor importância.

No regime alemão, sob o domínio de Hitler, os judeus, ciganos e homossexuais foram considerados “sub-humanos” e submetidos a todo tipo de testes e torturas em prol da “Ciência”.

Se falar do Nazismo soa como um argumento apelativo para alguns, pode-se recordar do Estudo da Sífilis Não Tratada, de Tuskegee, ocorrido nos Estados Unidos, entre 1932 e 1972, quando, embora houvesse tratamento, 399 sifilíticos afroamericanos, pobres e analfabetos, e mais 201 indivíduos saudáveis, fizeram parte de um estudo clínico para observar a progressão da sífilis não tratada. Entre os absurdos ocorridos, nenhum dos “participantes” foi informado sobre o diagnóstico da doença.

Houve, igualmente, o Instituto de Higiene Racial, criado pela Suécia, em 1921, que esterilizou mais de 60 mil pessoas, na maioria dos casos detentos, pacientes psiquiátricos e com retardos mentais, ou melhor, crianças e jovens que tiravam resultados algo abaixo da média em um teste de QI precário, mas que eram, sobretudo, aqueles indesejáveis por razões sociais ou raciais.

Não se trata de comparar a degradação imposta por humanos a outros humanos com a atual situação dos animais, mas de destacar que, não raro, a conveniência, e aqui entram os interesses econômicos, e não a razão, dita o certo e o errado em uma sociedade, motivo pelo qual, assim como é assegurado a cada ser humano um mínimo existencial, deve ser garantido um mínimo de direitos a toda forma de vida senciente. Este mínimo, reitera-se, já foi previsto na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, de 1978.

Argumentos que se fundam em soberania humana por determinação metafísica ou especista não subsistem à racionalidade. Se os animais sofrem e sentem medo, qual a justificativa ética para imputar-lhes dor e terror, especialmente quando existem alternativas viáveis e não haverá colidência com a sobrevivência humana, apenas, não raro, com seu conforto e interesses econômicos?

Como sempre, a questão deságua na esfera econômica: existem alternativas, mas, na maior parte dos casos, ou elas são caras, ou não impulsionam a economia de massa. Esse também era um dos argumentos utilizados pelos senhores de escravo quando se falava em abolicionismo.

O argumento econômico impera ainda hoje quando, por exemplo, se adquire produtos de países nos quais as leis trabalhistas são fracas ou mesmo inexistentes. Ninguém se preocupa se o bem que adquire é fruto de trabalho escravo, desde que custe barato.

Nesse sentido, aquele que defende o direito dos animais, de forma racional, é tão contrário ao desenvolvimento de remédios como o abolicionista era da cultura de cana-de-açúcar, ou seja, a questão não é o fim, mas os meios que são empregados para os fins pretendidos.

A Segunda Guerra Mundial, um dos momentos mais bárbaros de um século bastante cruel, trouxe avanços em vários campos da Ciência, mas os meios utilizados para tanto passaram do encarceramento à vivissecção de seres humanos. E, embora hoje ninguém se disponha a abrir mão dos avanços proporcionados por essas dores, em sã consciência, não se deve permitir que tais abusos

aconteçam novamente.

O fato de algo ser “legal” não significa automaticamente que é justo. A escravidão e a limitação dos direitos das mulheres estavam na lei, mas não eram, nem jamais serão, justos. Algo não é mais verdadeiro porque uma maioria o defende, o que costuma configurar o que se chama de status quo, ou “manter as coisas como estão”. O que se deve questionar sempre é se a situação prejudica alguém, algum grupo, e a quem interessa sustentar esse estado de coisas.

Se impera a lei do mais forte, e não da razão, se impera o especismo, caso faltem animais ou esses se mostrem insuficientes para os testes ou interesses do setor dominante, quem serão os próximos na linha? Qual grupo humano não terá forças, nem voz, para impedir a violência contra ele? Exemplos históricos não faltam, inclusive na história recente.

É cômodo não debater o direito à dignidade de tratamento a outras formas de vida, se isso vai afetar o seu cotidiano, como é cômodo não se preocupar com outro ser humano a milhares de quilômetros de distância, preso em uma sala úmida e escura, construindo brinquedos para serem vendidos em países democráticos, ou meninas de oito anos vendidas para supostos casamentos com homens de quarenta anos. A dor pode ser sentida mais intensamente pelo ser humano, que a reconhece, mas é a mesma dor do animal acuado e retalhado em uma tourada, transportado de qualquer jeito em caminhões para ser abatido violentamente, preso em jaulas desde o nascimento, ou espancado por qualquer motivo.

Há um ponto em comum entre os seres humanos e os demais animais sencientes, que é a capacidade de sentir dor, medo, alegria, tristeza e outra gama de emoções, ainda que em graus de sutileza distintos. Se os animais não possuem um grau maior de consciência, com mais razão os seres humanos, que detêm tal percepção, deveriam se preocupar em falar por esses que não têm voz, recordando que foi justamente essa ausência de “sutileza” o argumento utilizado para praticar os genocídios contra os nativos nas Américas e outras populações pelo globo que, para seu azar, estavam em um momento cientificamente evolutivo inferior ao dos conquistadores.

Mecanismos jurídicos sobejam para que se atenda à proteção dos interesses dos animais, desviando o foco da visão antropocentrista absoluta. O primeiro passo para isso é quebrar a cadeia do positivismo absoluto, que se quer um sistema hermético, puramente fechado, que tende apenas à entropia, e aplicar a lei tendo por paradigma conceitos éticos mais amplos, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, em consonância com o que prevê o art. 5° da Lei de Introdução às

Normas do Direito Brasileiro.

Já passou da hora de enfrentar o tema da dignidade de tratamento dos animais sencientes como criaturas que merecem a tutela legal, e que, embora possam não receber o status de “pessoa”, por inviabilidade lógica do sistema jurídico, também não podem ser tratados como mero objeto, passível de fruição pelo detentor, configurando uma categoria própria de entes protegidos.

EDUARDO PEREZ OLIVEIRA é Juiz de Direito. Autor e coautor de diversos artigos jurídicos.

NOTA

¹Vale a leitura da obra A escravidão no Brasil, de Agostinho Marques Perdigão Malheiro (v. I, Typografia Nacional, 1866).

Publicado em Revista JURÍDICA CONSULEX, Ano: XVIII ,Número: 415, 1 de maio de 2014, Tendências: UNS BEAGLES E UMBIGOS (RE)PENSADO O VALOR DA DIGNIDADE DA VIDA; Página: 50.

2 pessoas agradeceram por este conteúdo.

Ir para a capa do Vista-se (clique aqui)

Apoie com R$ 1,00 por mês (clique aqui)

Nossas redes sociais:

Facebook | YouTube | Instagram | Twitter